Материал предоставлен

автором Юлией Кондрой, ученицей 10 класса второй школы станицы Тбилисской

автором Юлией Кондрой, ученицей 10 класса второй школы станицы Тбилисской

К 75-летию освобождения Кубани от фашистов

Сочинение-рассказ для конкурса «Высокое звание советский солдат!»

подготовила Юлия Кондра, ученица 10 класса второй школы станицы Тбилисской.

«Из воспоминаний моей бабушки Кондра Р. С. (Согриной в девичестве), внучки Согрина Ивана Александровича.

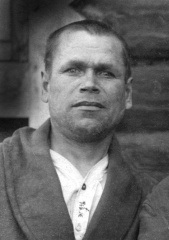

Согрин Иван Александрович родился в 1898 году в зажиточной казачьей семье в селе Пивкино Курганской области. В 1914 году началась Первая Мировая война, его отца призвали в армию, Иван тоже мечтал воевать, народ думал тогда, что она будет короткой, победоносной, а какой казак не мечтал о геройских поступках. Но призвали его в начале 1917 года, в тот период, когда начинался развал действующей русской армии из-за дезертирства среди рядового состава. Пережить молодому казаку пришлось многое, холод, голод. Почти всегда находились в мокрых, холодных окопах, среди солдат была поголовная вшивость. В это время создавались добровольческие красногвардейские отряды, но большинство не хотели воевать ни на чьей стороне, они не понимали, за что воюют. По воспоминаниям моего прапрадеда, солдаты армии противника тоже не хотели воевать, поэтому начались «братания» наших с немцами и австрийцами из-за не понимания того, за что ведется война, и кто твой настоящий враг. Простому служивому подчас было очень трудно разобраться, за что же именно он должен сложить свою голову и помочь умереть другим. Все чаще велась пропаганда о том, что война не выгодна солдатам, а те, кто развязывает войны, сами редко появляются на передовой и еще реже принимают непосредственное участие в боевых действиях. Поэтому, когда со стороны противника махали из окопов шапками, что означало перемирие, наши солдаты тоже дружелюбно им отвечали. Сами «братания» проходили чаще всего на середине позиции, русских угощали водкой и сигаретами, дарили фонарики, губные гармошки, шоколад, а наши солдаты угощали противника хлебом, махоркой. Часто эти «братания» заканчивались общими плясками и песнями.

Но Иван мечтал вернуться домой, где одна мать с малолетними братьями и старшей сестрой управлялись с большим хозяйством, отец к тому времени погиб на фронте. В ноябре 1917 года в России произошла революция, а в 1918 году прапрадеда призвали в армию Советов, домой попасть не пришлось. Началась братоубийственная гражданская война.

Иван Александрович попал в Чапаевскую дивизию, прославленную потом 25 –ю Чапаевскую дивизию, которая под предводительством легендарного Василия Чапаева и комиссара Дмитрия Фурманова героически сражалась на Урале и в Оренбургских степях против белой армии Колчака и других сил контрреволюции, участвовала в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях 1919 года.

Иван Александровича часто расспрашивали о Чапаеве, так, как о последнем ходило много анекдотов в советское время, а прапрадедушка видел его в разной обстановке и являлся живым свидетелем многих событий.

По рассказам моего прапрадеда Василий Чапаев был храбрый, целеустремленный человек, с массой положительных качеств. Уважение к нему в дивизии было необычайное, он был командиром, умеющим думать, просчитывать ситуации и побеждать. Если учесть, что противником Чапаева был такой высокообразованный офицер, как Колчак, и чтобы его полки обратить в бегство, мало было одной лихой храбрости. В таком деле нужны острый ум и талант. Очень прапрадед уважал своего командира.

Армию белых искореняли с тяжелыми боями, эти бои были морально тяжелые еще и потому, что приходилось стрелять в своих. Часты были встречи с земляками, но как прапрадедедушка рассказывал, что злости и ненависти он к ним не испытывал, не пришлось ему за идею убивать тех, с кем рос в одном селе.

Пришлось Ивану Александровичу быть участником неравного, долгого, предательского боя, в котором 5 сентября 1919 года В.И. Чапаев героически погиб при налете вражеской конницы на Лбищенск. После гибели командира дивизия получила его имя, и долгие годы прославляла своего его. Сражение в Лбищенске было жестоким. Несмотря на то, что красных застали врасплох, сопротивлялись они отчаянно. Много казаков полегло в то утро. В этом городке часть дивизии вместе со штабом под руководством боевого командира остановилась на отдых. Ждали подкрепления, не было патронов, начал свирепствовать тиф. В это самое время их окружили беляки со всех сторон , как прапрадед говорил, — кто-то из своих предательски их выдал. Завязался бой, которого никто не ожидал. Белые рубили и убивали с особой жестокостью, главной их целью был Чапаев. Прапрадед говорил, что в этот момент никто не думал о своей жизни. Все старались спасти командира. Чапай сражался со свойственной ему отчаянностью. Отступать было некуда, позади была река Урал с очень крутым берегом. Погибло большинство красноармейцев, выжившие бойцы бросались в реку Урал, чтобы переплыть на другой берег, но в них стреляли враги. Кроме того, в этом месте были коварные водовороты, и многие просто утонули. Прапрадеду помог земляк из белых, указавший в укромном месте кучу бревен, с помощью которых и спаслись многие, переплыв на них реку. Во время отступления Чапаева ранили в руку. Но он не сдавался и продолжал плыть, ухватив одной рукой бревно, под свист летящих со всех сторон пуль. Очевидцы говорили, что смертельный выстрел в затылок настиг Чапаева прежде, чем он смог доплыть до берега. Версий гибели командира было несколько, но никому точно не удалось это зафиксировать. Мой прапрадед рассказывал вот так…

Из архивных источников – «Слишком поздно подступила подмога, в тяжелых боях красноармейцы освободили Лбищенск. И перед нами предстала страшная картина. На улицах, в переулках, во дворах — всюду изрубленные тела красноармейцев, многие были с выколотыми глазами, отрубленными руками…».

В этом бою Согрин Иван Александрович получил ранение в ногу, пуля прошла насквозь. После лечения в полевом госпитале опять фронт.

В 1920 году он успешно окончил школу телефонистов, сохранилась справка.

В мае 1920 года в связи с активизацией боевых действий на советско-польском фронте дивизия была переброшена на Юго-Западный фронт, Согрин Иван Александрович участвовал в Киевской операции 1920 г., далее освобождение Ковели, затем он принимал участие в боях на реке Западный Буг, воевал на Украине против разнородных антибольшевистских военизированных формирований.

К концу 1921 года в основном завершилась реорганизация войск, и красноармейца Согрина И. А. демобилизовали.

Дома его ждали невеселые новости, семью раскулачили, забрали все, но не выслали из села, так как прапрадед и его средний брат воевали на стороне красных. А многих родственников и односельчан выселили, как ему рассказала мать, среди зимы, посадили в сани и с маленькими детьми, без скарба, без ничего увезли в неизвестном направлении. Страшные были времена.

Женившись, Иван Александрович с молодой женой какое-то время прожили в родительском доме, затем уехали в город Копейск Челябинской области. Прапрадед устроился работать на шахту шахтером, жили сначала в землянке, потом в пригороде Копейска построили своими руками дом. Пошли дети, жизнь налаживалась. 15 лет он проработал в шахте, имел почетные грамоты, неоднократно был помещен на доску Почета.

Наступил 1939 год. Этот год был тревожным. Продолжались военные провокации японцев на границе Монголии. Согрина Ивана Александровича призвали на военные сборы и направили в г. Улан-Уде. Конечно, семья и он были уверены, что после сборов солдат вернется домой, но этого не случилось.

За всю свою жизнь мой прапрадедушка ни разу не сетовал на свою судьбу, которая посылала его на новые и новые испытания. Но этот период в своей жизни он не любил вспоминать, говорил, никогда не был трусом, но там испытал жуткий страх. Очень часто пришлось участвовать в коротких боях с японцами. Опять рядом гибли бойцы, кругом смерть, и чужая незнакомая страна. В сражении на Халхин-Голе был ранен, пуля задела легкое. Был награжден орденом «За отвагу». После ранения вернулся домой, но в шахте уже работать не смог, задыхался. Устроился путевым обходчиком, но проработал недолго, в первые дни Великой Отечественной войны был призван на фронт, и опять началась нелегкая служба простого солдата в 717 стрелковом полку 170 стрелковой Речинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. К сожалению, много интересного из долгого боевого пути просто не сохранилось в памяти его потомков, никто ничего не записал, и о чем теперь сожалеем.

На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА найден интересный документ – История и журнал боевых действий 717 стрелкового полка из 97 страниц, который рассекречен в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181. В этом документе подробно описан его боевой путь в составе Белорусского фронта – Смоленск, Новгород, Витебск, Варшава, Гданьск, Эльбинг.

Среди немногочисленных документов времен ВОВ у нас сохранилась именная карточка метростроя секретного объекта № 98, датированная 1942 годом. Изучив исторические факты, архивные документы, выяснилось, что объект 98 был, как в народе говорили, бункер Сталина, который по постановлению Государственного Комитета Обороны, должны построить в некоторых городах, а объект № 98 в г. Сталинграде, куда, в случае взятия врагами столицы должно переехать правительственный командный пункт. Руководство строительством поручено НКВД СССР, а непосредственное выполнение работ возложено на Метрострой НКПС СССР. Сюда в случае поражения переехала бы Ставка Верховного Главнокомандования. В 1942 году Согрин Иван Александрович вместе с бойцами своего полка протягивал в эти объекты кабели связи. (В этот период полк находился в резерве Ставки ВГК). Сооружение, как говорят архивные источники, было грандиозным, был ли там Сталин, никто не знает, но эти стены видели будущих маршалов Г.К. Жукова, А.М. Василевского, А.И. Еременко, В. И. Чуйкова, наркома танковой промышленности В.А. Малышева. Планы Сталинградской Победы ковались именно здесь. Отсюда с июля по сентябрь 1942 года шло управление обороной города, поддерживалась прямая связь с Москвой. Сюда 14 сентября переехал с Мамаева кургана Чуйков со штабом 62-й армии. Здесь бывал и Хрущев на правах члена Военного совета фронта. Фашисты пытались захватить бункер, двое суток они его штурмовали, бомбили. Заваливали вход дымовыми шашками, спускали в вентиляцию шланги от выхлопных труб танков. Но ничего не получалось. Бункер выстоял.

…В конце 1942-го Ставка Верховного Главнокомандования решила в начале следующего года провести операцию по деблокаде Ленинграда, более известную в истории как операция «Искра».

Оборона Ленинграда была долгой и тяжелой, поэтому туда были подтянуты силы других армий. Вот в этих страшных кровавых боях осколком артиллерийского снаряда Ивану Александровичу пробило бедро, идти и ползти не мог, лежал на поле боя среди множества убитых солдат без сознания долго, только через сутки его нашли санитары.

Судя по справке из госпиталя, дед 5 марта 1943 года получил ранение. А из архивных данных следует, что красноармеец Согрин Иван Александрович, 1898 года рождения, призванного из Красноармейского района Челябинская обл. в донесении о потерях значится убитым 26.02.1943г. в Ленинградской области. Сначала в семью пришла похоронка, а на другой день получили письмо из полевого госпиталя от прапрадеда. Это было настоящим чудом и счастьем для всех домочадцев! В апреле 1943 года Ивана Александровича отправили в эвакуационный госпиталь г. Зима Иркутской области.

Лечение было долгим, на восстановление потребовалось несколько месяцев. 11 августа 1943 года комиссия признала бойца годным к нестроевой службе, и опять на фронт, но уже в роту связи. Прапрадед рассказывал, как приходилось под градом пуль и артиллерийских снарядов протягивать кабеля для связи, и всегда на передовой. И судьба его хранила, только в конце войны ранило в ногу, в госпитале он не лежал, но гноилась эта рана еще несколько лет.

Вот такая длинная история войны красноармейца Согрина Ивана Александровича!

Пройдя такой огромный боевой путь, мой прапрадед, как и многие солдаты того времени, не получил звание героя, но он был для своей семьи, детей, для родного села и для своей Родины. Именно благодаря таким людям страна выстояла в лихую годину, и была восстановлена за короткое время. Благодаря им, простым труженикам и солдатам в тылу, на фронте, в послевоенное время приобрело нерушимую мощь наше огромное государство.

Жена его, моя прапрабабушка, Согрина Мария Павловна, во время войны ковала победу в тылу на Челябинском военном заводе, где выпускали танки, воспитывала сына и двух дочерей.

После войны, вернувшись домой, Иван Александрович работал на Потанинском кирпичном заводе в г. Копейске кузнецом, отмечался грамотами, был наставником молодежи. В 1958 году вышел на пенсию, но продолжал работать, тогда здоровье дало о себе знать, он начал задыхаться, особенно морозными зимами. Врачи рекомендовали ему переменить климат, уехать на юг, и в зимние каникулы моей бабушки 1965 года, когда ей было 14 лет, семья переехала в станицу Тбилисскую, где жили родственники. Но и здесь прапрадедушка не прекращал трудовую деятельность, еще долго работал в охране зверосовхоза «Северинский».

В 70-е годы к Согрину Ивану Александровичу часто приходили ученики 1-ой школы, приглашали на встречи, беседовали с ним дома. Многие реликвии из нашей семьи были отданы в районный музей ст. Тбилисской.

Трудолюбивый, мастер на все руки, и столяр, и плотник, и портной — даже бабушке в школу костюмы мастерил на Новый год. Семья держала большое хозяйство: корову, овец, птицу. Прапрадедушка сам заготавливал сено – чужую рабочую силу не использовали и всё делали своими руками. Прапрадедушка — большой любитель садовод, сам держал прекрасный сад и огромный виноградник. Никогда домашние не слышали от него плохого слова. Он был очень спокойным, добрым, скромным и не многословным человеком, уважал людей. Иван Александрович знал много сказок, в долгие уральские зимы читал книжки детям, учил азбуке, укладывая спать, рассказывал невероятные истории, но никогда не вспоминал о войне. Он очень любил мирную жизнь, даже ссорится ни с кем не умел и не хотел. Вот такой был у меня прапрадедушка, я им горжусь, и хочу, чтобы гордились им мои дети, внуки и правнуки».